| 中山法華経寺 | |

古寺をゆく!

| 中山法華経寺 | |

![]()

中山法華経寺

「黒門」

|

|

| 「大仏」 | 「五重塔」 |

|

祖師堂内の様子でございます 中山法華経寺さま♪ 画像を使わせていただきました ありがとうございます |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

遠壽院

「荒行堂」

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

![]()

| 日蓮宗の荒行について・・・ |

| 日蓮聖人は比叡山で十二年間の勉学の時に、京都・奈良・大阪・高野山を回り、 真言や天台密教を会得されて、独自の祈祷法を編み出された。 荒行の歴史は・・・ 鎌倉時代末、日像上人が鎌倉の海で寒中の百日間、水ごりを取って修行された事に始まる。 日像上人の時、後醍醐天皇により京都・妙顕寺が「天皇家勅願寺」になった。 その後、大覚上人は京都が大旱魃で苦しんでいた時、勅命により祈雨の祈祷をし、人々を救った。 室町時代中期、朝廷の祭祀の代表者であった吉田兼具が、三十番神は、日蓮聖人が吉田神道より相伝を受けた、 正当なものである事を認めた為、妙顕寺より全国の日蓮宗寺院に広まって行った。 江戸時代、身延では積善房日閑上人が七面山で百日間の荒行を積んだ後、病人を祈祷して、 多くの人々を救った、この流派を「身延・積善房流」と言う。 同じ頃、中山では遠寿院日久上人が、七面山で修行し、中山流と身延流の交流をはかった。 中山には遠寿院流と共に、智泉院流も創られた。 現在、中山・法華経寺には身延・積善房流の荒行が、三十数年前にもたらされ、 また法華経寺塔中寺院の遠寿院では、昔からの荒行が伝えられている。 日蓮宗の百日間・大荒行は、十一月一日より二月十日までで、一日の睡眠時間は、 三時間程であり、朝夕二食のお粥と味噌汁で空腹をしのぎ、読経と書写行に明け暮れ、 炊事・洗濯・掃除も分担して行う。 |

| 荒行については静照寺・ご住職 エオウ様より御伺い致しました。 ありがとうございます |

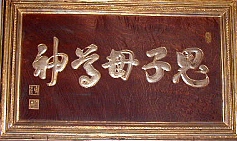

参道のお仏壇やさんで見つけました♪

![]()

![]()