京都・帝釈天

![]()

![]()

京都・帝釈天

![]()

![]()

仏教に取り入れられて欲界六天中の”とう利天”の主、

須弥山山頂の喜見城にお住まい、四天王を従える。

密教では十二天の一人、二十八部衆の一人。

本生話(釈迦生前物語)や釈迦誕生の場面、

釈迦が、とう利天で母の摩耶夫人に説法した際に付き従っていて

釈迦の緊密な擁護者でもある。

なるほど瑞雲流仏像彫刻より抜粋

上の画像は、東寺の帝釈天さまです

![]()

京都帝釈天は宝亀11年(780)和気清麻呂が草創したと言われ、1220年の由緒ある古刹。

現在の建物は江戸時代初期の貞享4年(1688)に再建されたもので、

本堂内須弥壇上には本尊・帝釈天立像が安置され、

脇侍(きょうじ)として増長天立像、多聞天(毘沙門天)立像が立っている。

本尊は30〜40年に一度しか開帳されず、最近は平成4年(1992)に扉が開かれ拝観できたので、

次の機会はかなり先になる。

![]()

堂内須弥壇上

|

江戸時代には、京都仙洞御所からの寄進などもあり、帝釈天を庚申(かのえさる)の日に

お祀りしたことから"庚申さん”(こうしんさん)と親しまれ、

近畿庚申信仰の一大拠点となっていた。

祭祀の方法などには、日本人の魂の古里ともいうべき神仏同体の形態をとどめており、

更に紫雲山周辺には、寺床、拝み谷、讃岐金毘羅宮遥拝所など歴史が物語る場所が点在する。

|

合掌しながらくぐりませう 茅の輪くぐりみたいな感じ? 映画の「スターゲイト」みたいです |

難病に霊験があるとして知られ、交通安全の神としても信仰され参詣者が多い。

また、帝釈天を庚申(かのえさる)の日にまつったことから「庚申(こうしん)さん」として親しまれ、

本堂前にはサルの木像が置かれている。

![]()

|

|

|

|

![]()

「願いの鐘」

|

山田洋次監督寄進の 「寅さんの鐘」 日本の心の古里を奏でる日本映画によって より多くの人々に日本人本来の心が 取り戻される事を念願します by 山田洋次監督 |

|

八木町は古代の地方豪族の古墳が多く、 有力な荘園が発達した町。 八木町北西にある京都帝釈天は、 本堂へ向かう700mの参道に数珠のように連なる 108個の「願いの鐘」が並んでいる。 澄み切った自然の空気に包まれた中で、 108の鐘ひとつひとつに願いを込めて打ち鳴らすと、 その響きは山々にこだましながら願いが届くと言われ、 参詣者は鐘を打ち鳴らしながら本堂へと登って行く。 大みそかの夜には鐘の下に灯明がともされ、 除夜の鐘として自分の手で108つの鐘が打ち鳴らせる。 108つの除夜の鐘をひとりで打ち鳴らせられるのは、 全国でも京都帝釈天だけではなかろうか。 大みそかの夜にはこの願いの鐘を打ち鳴らそうと 順番待ちの長い列ができる。 願いの鐘108を打ち鳴らしながら本堂にたどり着き、 最後に大きな梵鐘をついて除夜の鐘の締めくくりとなる。 |

![]() 八木町「京都・帝釈天」のぺーじへGO!

八木町「京都・帝釈天」のぺーじへGO!

![]()

![]()

本堂より更に奥深く進みませう

「奥の院 礼拝所」

本堂から歩いて15分ぐらい奥へ奥へと登ります

もうここまで来たら 登るしかないだろ・・

っていうぐらい引き返すのも勇気が必要です^^;)

「奥の院」

| 昔々、弘法大師 空海さまが修行なされたとか・・ 足場の悪い 崖っぷちのような場所に、何故にお祀りされているのかな? 恐る恐る入らせて貰ったんですが・・ 真っ暗なお堂の闇の中に、鈍く光る鋭い目が・・ 見えないけど、感じる様な気がしたです。 今も記録には残らない・・聖の足跡が ここに存在するのかもしれないな・・ って感じた次第です。 |

| 樹の根っこです♪ この画像では 分かりにくいですが、 奥の院の辺り 一面に 樹の根が地面から飛び出して張り巡らされています。 |

|

| まるで↑のシナプス・・神経細胞みたいーー! いや・・マスクメロンみたい? ここの根っこだけでも 皆様に見に来て頂きたいとおもうぐらい不可思議な光景なんですよ。 |

![]()

|

|

![]()

仏足石

| 帝釈天さまの"おみあし"の跡を石に刻んだものらしいです いつまでも健康で歩けますように・・・ とお祈りし、静かに鐘をならしませう・・・ |

道祖神さま?

![]()

花梨です♪

成道会の頃・・ 一人でお参りしていたら 突然空からこの実が降ってきたのですね。 もぅーー超ーびっくりです! 漫画にこんなシーンあるやん!って笑えるぐらい。 なんだか帝釈天さまからプレゼントされた様な気がして 持ち帰ったところ・・ 果物屋さんで聞くと、花梨(かりん)の実だったのです。 なーーるほど! 医薬の聖、和気の清麻呂公が創建されたお寺ですもん。 見上げると 空の上まで届きそうなぐらい大きな木です。 この樹を植えられたのは 清麻呂公だったのかも・・ 聞いた話によると・・ 花梨はぜん息の咳止めに効果があるのですが、 焼酎に漬ける時 枝からもぎ取ったのではダメで 自然に落ちたのを拾って漬けなければいけないそうな。 |

|

↓の護王神社で ぜん息封じのかりん酒を買ってたのを 思い出しましたです。 そういえば・・ 護王神社の境内にも大きな花梨の樹がありました。 早速 記念撮影致しました。 |

偶然お会いした 近くのホームに住む

ステキなマダムたちです

いつまでもお健やかに・・・

![]()

![]()

![]()

護王神社

![]()

![]()

御所・蛤ご門のまん前にあります♪

和気清麻呂公命(わけのきよまろこうのみこと)

|

|

和気広虫姫命(わけのひろむしひめのみこと)

清麻呂公の姉君で、慈悲深く、4代の天皇に信頼された。 多くの孤児を養育されたことから、子育明神として崇敬されている |

![]()

こんな腕立て伏せ・・ さぞかし しんどかろぅ? |

いのししの置物&剥製が ずらーっと並んでいます |

狛犬ならぬ・・・狛いのしし |

「おっこと主さま?」 もののけ姫に出てくる おっこと主さまに似ていましたよん |

本殿でっす!

この日土砂降りの中 結婚式が執り行われていました

![]()

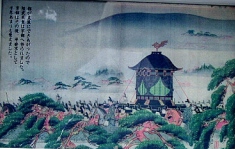

護王神社 絵巻物

![]()

|

今から約1200年前のこと、奈良の都では女帝称徳天皇が

と申しあげる者がありました。 しかし、いかに女帝が道鏡を寵愛していても、 |

|

その使者として和気清麻呂が選ばれたのですが、 道鏡は清麻呂を味方につけようと頼んだり、おどしたりしました。 学問にすぐれ信仰心の深い清麻呂はそれにとりあわず出発しました。 |

|

早く任務を果たそうと急ぎ播磨の国野村の渡し

清麻呂がそう思うやいなや、空がにわかにかき曇り、 |

|

清麻呂はこのイノシシのおかげで難を逃れ、

清麻呂公は都へ帰ると、このことを堂々と称徳天皇に報告しました。 身を賭して道鏡の野望を挫いたのでした。 天皇の側でこれを聞いていた法王道鏡は大変怒り、 清麻呂公と広虫姫を死罪にせよと怒鳴りましたが、天皇は道鏡をなだめられ、 二人とも死罪にするのは忍びないと、罪一等を減じて、清麻呂公を大隅国へ、 広虫姫を備後へ流罪にすることにしました。 |

|

それから一年が経ち、朝廷では称徳天皇の崩御により、 道鏡は失脚し、光仁天皇によって清麻呂公と広虫姫は許されて都へ呼び戻されました。 桓武天皇は都を平城京から長岡京へ遷されましたが、 新しい都造りはなかなかはかどりませんでした。 そこで清麻呂公は、淀川上流の葛野の地に都を造営することを天皇に進言されました。 桓武天皇はこれを聞き入れ、ここに新しい都を造営し遷都されました。 |

|

これが以後千年の都となる平安京、現在の京都でした。 清麻呂公は造宮太夫として、平安建都にも力を尽くされました。 |

|

さざれ石

君が代にも歌われています

![]()

![]()