|

| 柴又・帝釈天 (経栄山題経寺きょうえいざんだいきょうじ) |

|

開山は江戸時代初期の寛永6年(1629)だから、すでに370年以上の歴史を有する。 この日が庚申の日だったため、以来、庚申の日を縁日の日に決めたと言われていまる。 建物を見ると、柴又駅からここを訪れる観光客が必ずくぐる二天門は、明治29年(1896)の完成。 また帝釈堂内陣外壁の三面には、法華経の説話から題材を選び、 |

|

|

|

|

|

|

| 柴又・帝釈天 (経栄山題経寺きょうえいざんだいきょうじ) |

|

開山は江戸時代初期の寛永6年(1629)だから、すでに370年以上の歴史を有する。 この日が庚申の日だったため、以来、庚申の日を縁日の日に決めたと言われていまる。 建物を見ると、柴又駅からここを訪れる観光客が必ずくぐる二天門は、明治29年(1896)の完成。 また帝釈堂内陣外壁の三面には、法華経の説話から題材を選び、 |

|

|

|

|

|

![]()

![]()

| 日蓮宗 大本山 | 池上本門寺 |

池上本門寺は、日蓮聖人が今から約七百十数年前の弘安5年(1282)10月13日辰の刻(午前8時頃)、 61歳で入滅(臨終)された霊跡です。 日蓮聖人は、弘安5年9月8日9年間棲みなれた身延山に別れを告げ、 病気療養のため常陸の湯に向かわれ、その途中、武蔵国池上(現在の東京都大田区池上)の 郷主・池上宗仲公の館で亡くなられました。 長栄山本門寺という名前の由来は、「法華経の道場として長く栄えるように」という祈りを込めて 日蓮聖人が名付けられたものです。 そして大檀越の池上宗仲公が、日蓮聖人御入滅の後、 法華経の字数(69,384)に合わせて約7万坪の寺域を寄進され、 お寺の礎が築かれましたので、以来「池上本門寺」と呼びならわされています |

|

| 此経難持坂(シキョウナンジザカ) |

| 熱心な法華信者で築城家としても有名な、加藤清正公の築造寄進になる。 同公は、慈母の第七回忌にあたる慶長11年(1606)、その追善供養のため、 祖師堂を建立寄進し、併せて寺域も整備しているので、その折の築造と考えられる。 第14世日詔聖人のときである。 第22世日玄聖人代の元禄年間(1688−1704)に大改修されているが、 清正公当時の原型を残す貴重な石造遺構である。 なお、名称の由来は、『妙法蓮華経』見宝塔品第十一、此経難持の偈文96字にちなむ。 すなわち、末法の世に法華経を受持することの至難を忍び、 信行することの尊さを石段を上ることの苦しさと対比させ、 経文を読誦しつつ上れば自然にのぼれる、と言い伝えられている。 |

|

|

|

|

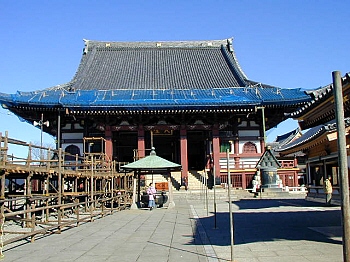

三門 |

|

| 共に昭和20年4月15日の空襲で灰燼に帰し、三門は同52年に再建、仁王尊は同54年に新造された。 三門は山門とも称されるが、正式には三解脱門の略。 中心伽藍へ入る重要な門であり、三種の解脱(さとり)を求める者だけが通れる。 多くは重層の仁王門とする。例年、盛大に厳修されるお会式の、お逮夜(10月12日夜)の万灯行列が 支障なくくぐれるよう、通常より下層の桁と梁の高さを上げてある。 扁額「長栄山」は第80世金子日威聖人の揮毫になる。 ちなみに「栄」の字は旧字だが、伝統的な慣習で、火伏せのため、冠りを「火」2つでなく「土」2つとしてある。 仁王尊は、川崎在住の彫刻家で文化勲章受章の円鍔勝三氏が、丹精こめて造り上げた。 雄渾な現代彫刻である。 なお、旧三門は、慶長13年(1608)に徳川2代将軍秀忠公が五重塔と共に建立。 桃山期の豪壮な門として旧国宝に指定されていた。『新編武蔵風土記稿』は、それ以前の門を、 天文年間(1532−55)第9世日純聖人造立と伝える。 旧扁額「長栄山」は本阿弥光悦筆になり、関東三額の一つであった。 ちなみに秀忠公は、大客殿の正面にあった六足門も建立寄進している(共に戦災で焼失)。 また、旧仁王尊だが、宗論による古川薬師(大田区安養寺)からの勝利尊像で、 上田一族の寄進になり、和銅3年(710)行基菩薩作と伝える古像であったという |

|

|

五重塔 |

| 関東に4基現存する幕末以前の五重塔のうち、一番古い塔である。 本塔のそもそもの発願は、のちに徳川2代将軍となる秀忠公の病気平癒祈願にあった。 文禄2年(1593)のこと、15歳の秀忠公が悪性の疱瘡にかかり、 一命も危うい容態におちいってしまった。 そこで、熱心な法華信者であった乳母岡部の局(のち正心院)が、 大奥より池上へ日参し、あつく帰依していた第12世日惺聖人に病気平癒の祈願を託され、 「心願が成就したあかつきには御礼に仏塔を寄進する」との念でひたすら祈った。 その甲斐あって快癒し、将軍となった後、その御礼と、あわせて武運長久を祈り、 慶長12年(1607)に建立〔露盤銘〕、翌13年に上棟式を厳修した〔棟札銘・焼失〕。 開眼供養の大導師は第14世日詔聖人、大願主が正心院日幸大姉(岡部の局)、 普請奉行は幕臣の青山伯耆守忠俊、棟梁は幕府御大工の鈴木近江守長次、鋳物師は椎名土佐守吉次である。いわば幕府のお声掛かりで建造された当時第一級の塔である。 にもかかわらず、江戸建築が確立する前の桃山期の建立であるため、 特に構造上、過渡期の特色が濃厚である。桃山期の五重塔は全国で1基だけであり、 文化遺産としての価値は極めて高い。 当初、大堂の右手前、現在の鐘楼堂と対の位置に建てられたが、 直後の慶長19年(1614)の大地震で傾き、元禄15年(1701)、5代将軍綱吉公の命で 現在地へ移築、修復された。その後、数度の修理を経て、平成9〜13年、 日蓮聖人立教開宗七百五十年慶讃記念事業の一つとして、 全解体修理が施され、全容を一新した。 特徴としては、初層のみを和様(二重平行垂木・十二支彫刻付蟇股など)とし、 二層以上を唐様(扇垂木・高欄付廻縁など)とする点、上層への逓減率が少ない点、 相輪長が短い点、心柱が初層天井の梁上に立つ点、等があげられ、 極めて貴重な塔建築である。なお、平成13年に全面修復が終了した。 |

| 日蓮聖人像(説法像) 宗祖七百遠忌記念のとして昭和58年富山県新湊市の黒谷美術株式会社より奉納された。制作は、斯界の権威 北村西望先生です。 |

|

|

「妙見堂」 |

おまけ・・ 東京理科大 in 神楽坂 |

|